Die grüne Architektur der GAP – Strategien der Mitgliedstaaten zur Bewältigung ihrer Klima- und Umweltbedürfnisse

Die „grüne Architektur“ der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bietet den Mitgliedstaaten ein Instrumentarium, um nicht nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken schrittweise aufzugeben.

Page contents

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft und der Anpassung ihrer Praktiken an klimatische und wirtschaftliche Herausforderungen. Ihre grüne Architektur bietet den Mitgliedstaaten ein Instrumentarium für die schrittweise Abkehr von nicht nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken, die weiterhin zum Klimawandel und zur Umweltzerstörung beitragen, was wiederum die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft und des Flächenmanagements untergräbt.

Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion sind für die Ernährungssicherheit Europas von entscheidender Bedeutung, spielen eine wichtige Rolle für den ländlichen Raum und seine Wirtschaft und sind für die Bereitstellung von Umwelt- und Klimavorteilen unerlässlich. Gleichzeitig ist die Landwirtschaft für 13,1 % der Treibhausgasemissionen (THG) der EU verantwortlich. Diese Treibhausgasemissionen stammen hauptsächlich aus Methanemissionen der Viehzucht, Düngemitteln und Gülle sowie aus Änderungen der Flächennutzung. Die Intensivierung der Landwirtschaft ist eine der Hauptursachen für den Verlust der Biodiversität und die Verschlechterung des Ökosystems. Der Agrarsektor ist zwar einer der Hauptverursacher der Umweltzerstörung, aber auch einer der ersten Sektoren, die unter den negativen Auswirkungen des Klimawandels und des Verlusts der Biodiversität leiden. Extreme Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen könnten in Zukunft zu sinkenden Erträgen und einem geringeren landwirtschaftlichen Einkommen führen.

Aus diesen Gründen ist es ein wichtiges Ziel der GAP 2023–2027, die Umwelt- und Klimaziele der GAP-Strategiepläne (GSP) zu erhöhen. Bei der Ausarbeitung ihrer LSP mussten die Mitgliedstaaten auch die Ziele und Vorgaben der wichtigsten EU-Umwelt- und Klimagesetze (und der daraus resultierenden Pläne) berücksichtigen, die in Anhang XIII der Verordnung (EU) 2021/2115 (LSP-Verordnung) aufgeführt sind.

Die „grüne Architektur“ der GAP

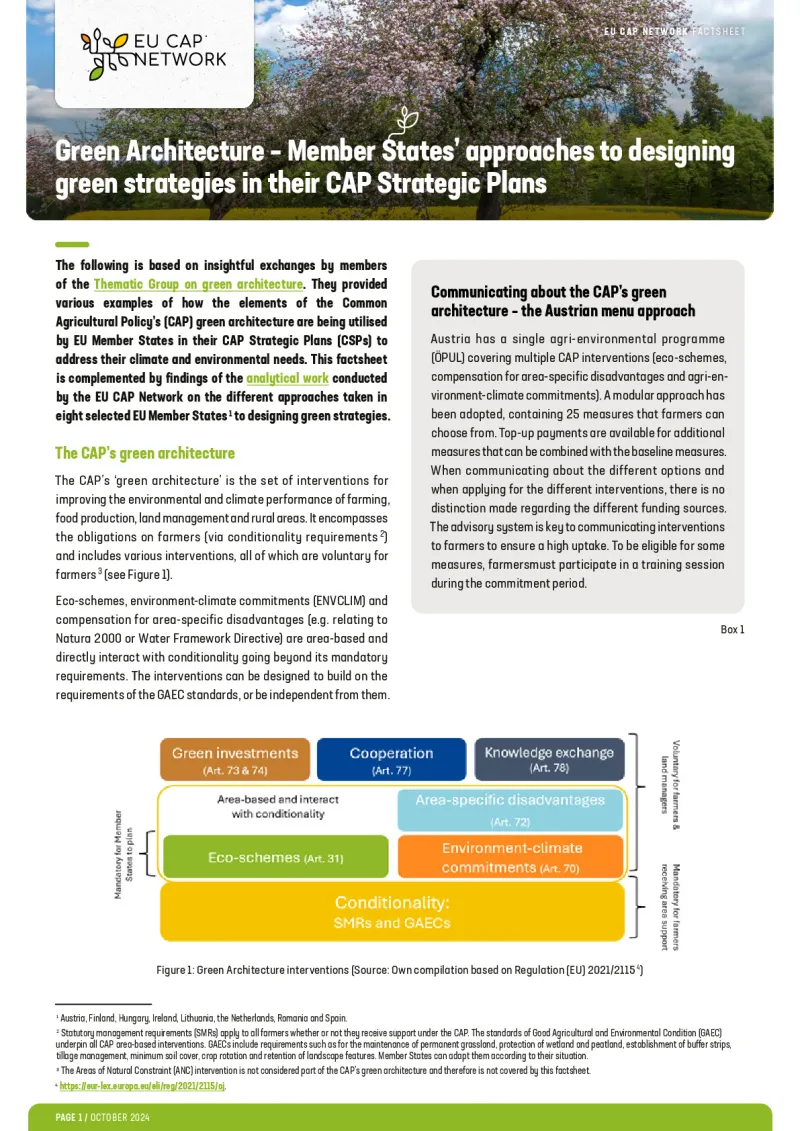

Im Rahmen der GAP gibt es eine Reihe von Regeln und Instrumenten, die die Mitgliedstaaten nutzen können, um die Umweltleistung der Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion, des Flächenmanagements und des ländlichen Raums zu verbessern. Diese werden zusammenfassend als die „grüne Architektur“ der GAP bezeichnet. Sie können von den Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Kombinationen genutzt werden, um im Rahmen der GSP eine „grüne Strategie“ zu entwickeln, die ihren Bedürfnissen und Prioritäten entspricht. Die grüne Architektur umfasst Verpflichtungen für Landwirte (über Konditionalitätsanforderungen) sowie Unterstützung durch verschiedene Interventionen, die für Landwirte und Flächenmanager alle freiwillig sind (siehe Abbildung 1).

-

Das Diagramm veranschaulicht die Maßnahmen und ihre Wechselwirkungen, die Teil der sogenannten grünen Architektur innerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik sind.

Schlüsselelemente:

1. Konditionalität:

– Grundlegende Anforderungen, die für Landwirte, die eine Flächenbeihilfe erhalten, verbindlich sind.

– Umfasst gesetzliche Anforderungen an das Flächenmanagement und die Erhaltung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands.

Alle anderen Maßnahmen der grünen Architektur sind für Landwirte und Landbewirtschafter freiwillig.

2. Flächenbezogene Interventionen, die mit der Konditionalität interagieren:

2.1 Öko-Regelungen (Artikel 31)

2.2 Umwelt- und Klimaverpflichtungen (Artikel 70)

2.3 Flächenspezifische Nachteile (Artikel 72)

- Öko-Regelungen und Umwelt- und Klimaverpflichtungen sind für die Mitgliedstaaten bei der Planung ihrer GAP-Strategiepläne obligatorisch

3. Zusätzliche unterstützende Maßnahmen:

3.1 Grüne Investitionen (Artikel 73 und 74)

3.2 Zusammenarbeit (Artikel 77)

3.3 Wissensaustausch (Artikel 78)

Erfahrungen aus den Mitgliedstaaten

Die Entscheidungen der Mitgliedstaaten über die eingesetzten Maßnahmen und die zugewiesenen Mittel hängen von ihren Klima- und Umweltbedürfnissen ab, die je nach lokalem und regionalem Kontext variieren. Die meisten Mitgliedstaaten nutzen Öko-Regelungen, Umwelt- und Klimaverpflichtungen sowie grüne Investitionen nur in erheblichem Umfang für Umwelt- und Klimazwecke. Insgesamt werden die Interventionen zum Ausgleich gebietsspezifischer Nachteile, zur Zusammenarbeit und zum Wissensaustausch von den Mitgliedstaaten viel weniger genutzt, um ihren Klima- und Umweltbedürfnissen gerecht zu werden. Darüber hinaus haben einige Mitgliedstaaten, z. B. die Niederlande und Irland, die Kooperationsmaßnahme genutzt, um Umweltziele zu unterstützen.

Einige GSPs der Mitgliedstaaten wurden dafür kritisiert, dass sie nicht ehrgeizig genug sind, um die Klima- und Umweltziele der EU zu erreichen. Es ist klar, dass es keine Einheitslösung gibt, aber Mitglieder der Themengruppe „Grüne Architektur“ des EU-GAP-Netzwerks (siehe Kasten unten) schlugen vor, dass Bottom-up-Initiativen, die Landwirte einbeziehen, die Nutzung von Pilotprojekten zur Erprobung der Programmgestaltung, Wissensaustausch, Kapazitäten aufbauen und ein funktionierendes Beratungssystem für eine erfolgreiche und effektive Umsetzung von entscheidender Bedeutung sind. Diese unterstützenden Maßnahmen können zu einer besseren Akzeptanz und Aufnahme anderer Interventionen führen. Die Kommunikation über die wesentliche Rolle, die Umweltmaßnahmen für die langfristige Lebensfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben spielen, ist für Landwirte ebenso wichtig wie für andere Interessenvertreter (z. B. öffentliche Verwaltung, Berater, breite Öffentlichkeit). Die Bereitstellung eines stabilen Rahmens für die GAP, der ausreichend Zeit für die Entwicklung, Einführung und Umsetzung von Programmen sowie ausreichend Zeit für die Sichtbarkeit der Ergebnisse lässt, wird ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein. Dies gibt den Landwirten Sicherheit und ermutigt sie, sich langfristig für den Umweltschutz zu engagieren.

Gleichzeitig müssen die Mitgliedstaaten mit Blick auf die Zukunft auch darüber nachdenken, ob die für diesen GAP-Zeitraum ergriffenen grünen Strategien zukunftssicher sind. Sie müssen darüber nachdenken, wie sie ihre GSPs anpassen können, um zukünftige Verpflichtungen widerzuspiegeln, z. B. solche, die sich aus den bevorstehenden Klimazielen für 2040 (die von der Europäischen Kommission im Frühjahr 2025 veröffentlicht werden sollen) und den nationalen Plänen zur Wiederherstellung der Natur (die bis Herbst 2026 erstellt werden sollen) ergeben.

Aktivitäten des EU-GAP-Netzwerks zur grünen Architektur

Das EU-GAP-Netzwerk unterstützt die Interessengruppen der GAP dabei, die im Rahmen der GAP verfügbaren Instrumente besser zu nutzen, um den Klima- und Umweltbedürfnissen der Mitgliedstaaten gerecht zu werden. In zwei aufeinanderfolgenden thematischen Gruppen arbeiteten Experten aus verschiedenen Interessengruppen an Empfehlungen und Kernbotschaften, um die Gestaltung und Umsetzung von Öko-Regelungen und der grünen Architektur zu verbessern. Ein kürzlich veröffentlichter Analysebericht enthält Beispiele dafür, wie grüne Strategien in acht Mitgliedstaaten unter Verwendung der sechs Maßnahmen der grünen Architektur programmiert werden.

Die Themengruppe „Verbesserung der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen für eine verbesserte Widerstandsfähigkeit“ des EU-GAP-Netzwerks untersuchte Möglichkeiten zur Verbesserung der Vernetzung von Lebensräumen und zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Landwirten.